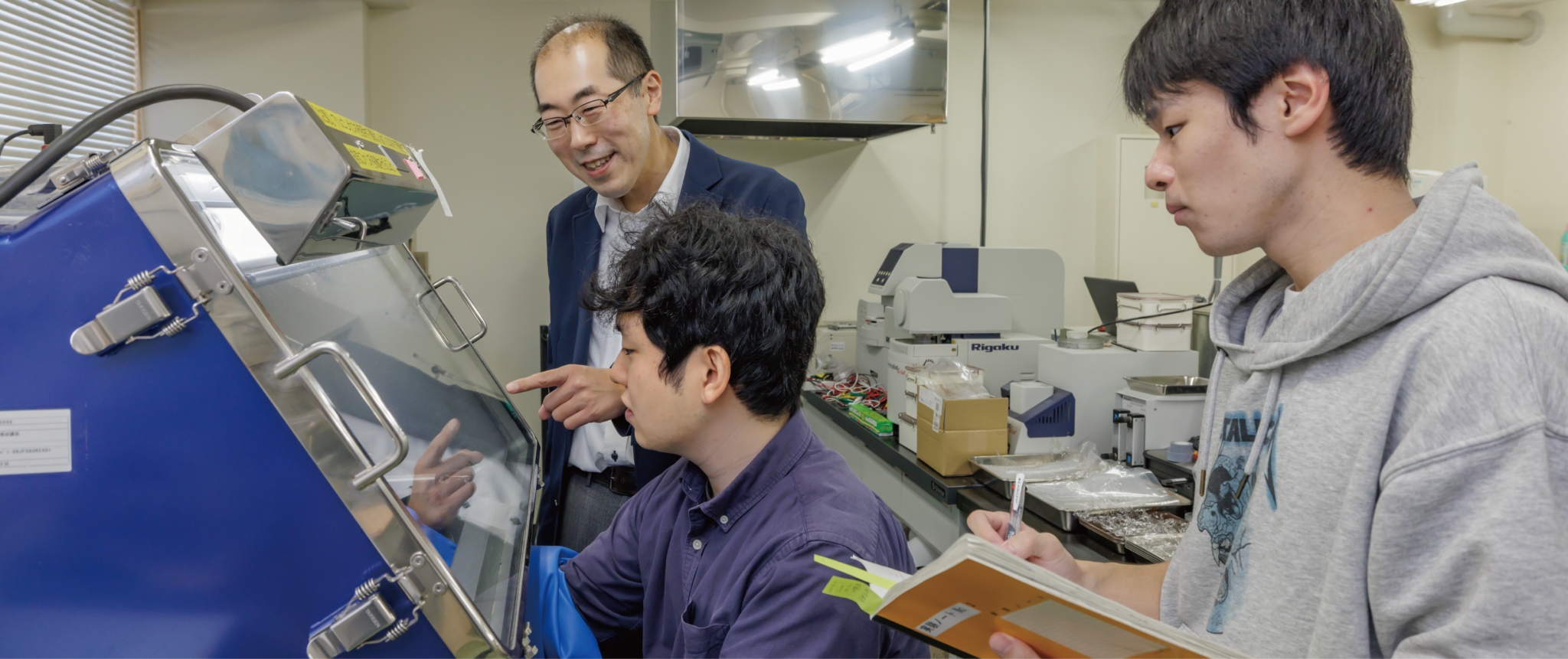

電気システムコース

コース概要

知的な電気機器や制御システムの設計と開発,電気エネルギーの発生・変換・貯蔵・利用,人間と環境の関わるエンジニアリングデザインに関する知識と技術を習得します。

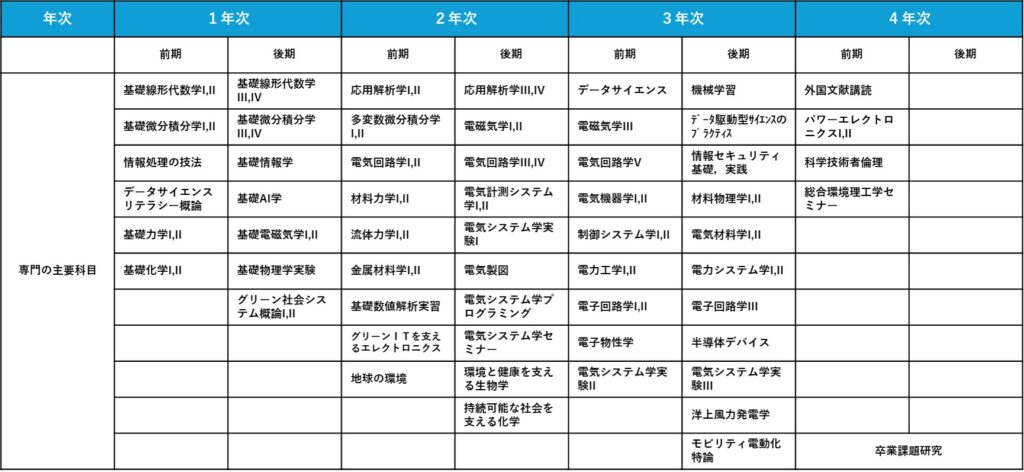

履修モデル

研究・教員

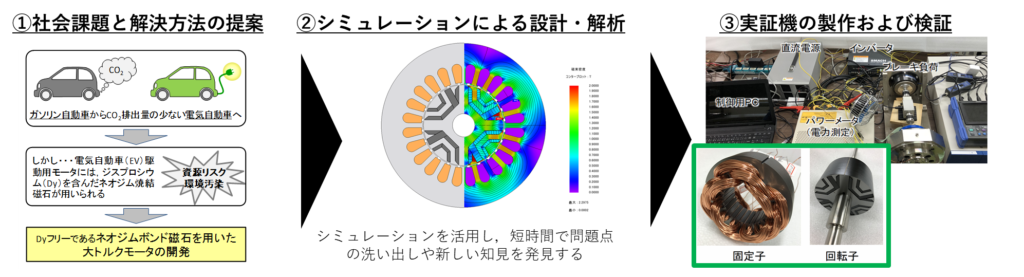

環境に配慮したEVモータの開発

近年、脱炭素化の動きから、電気自動車(EV)が注目されています。しかし、EV駆動用モータに用いられるジスプロシウム(Dy)には、資源リスクや環境汚染の問題点があります。そこで、Dyフリーのネオジムボンド磁石を用いた大トルクモータの開発を行っております。

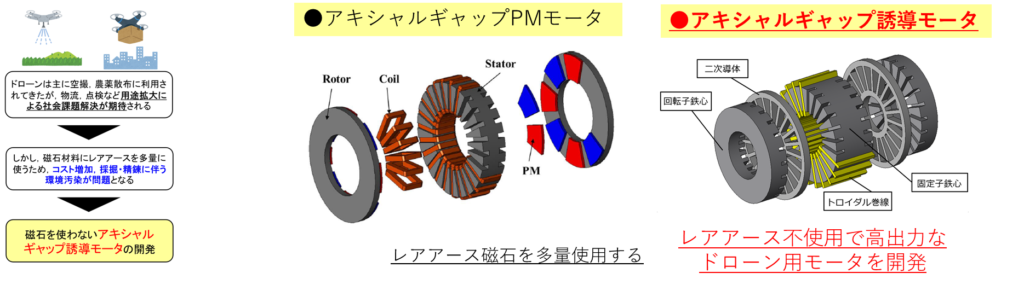

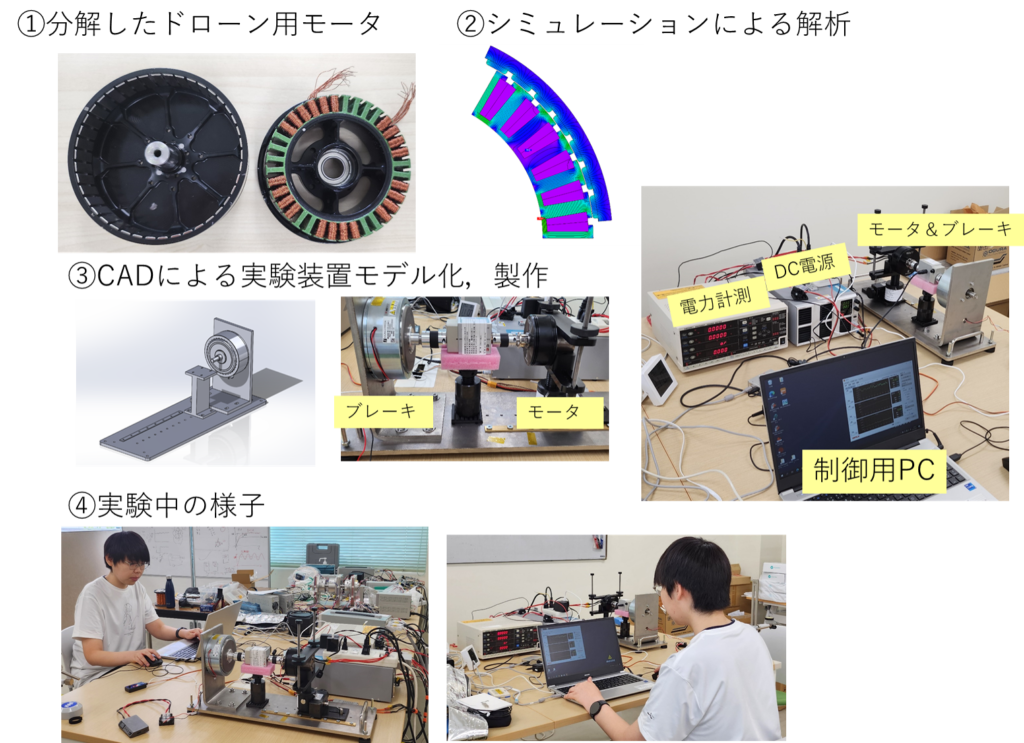

磁石を使わないドローン用モータの開発

従来、ドローンは空撮、農薬散布に利用されてきましたが、今後はさらに物流や点検などでの活用が進められています。このような用途拡大による社会課題の解決が期待されています。しかし、磁石材料にレアアースを多量に使うため、コスト増加、採掘・精錬に伴う環境汚染問題があります。そこで磁石を使わない「アキシャルギャップ誘導モータ」の開発を行っております。

| 田島 克文 | 教授 | 電気機器における回路ー磁気ー運動ー熱などの連成解析 |

| 吉田 征弘 | 准教授 | 永久磁石モータの解析・設計に関する研究 |

| 櫻井 将 | 助教 | 有限要素法を用いた永久磁石モータの高出力・高効率化に関する研究 |

- 吉田 准教授 の研究を紹介する 秋田大学研究者インタビュー vol.67は、こちら

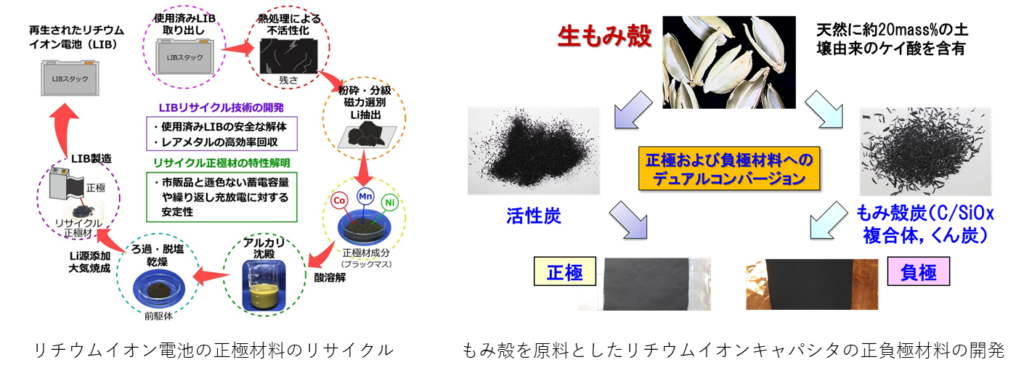

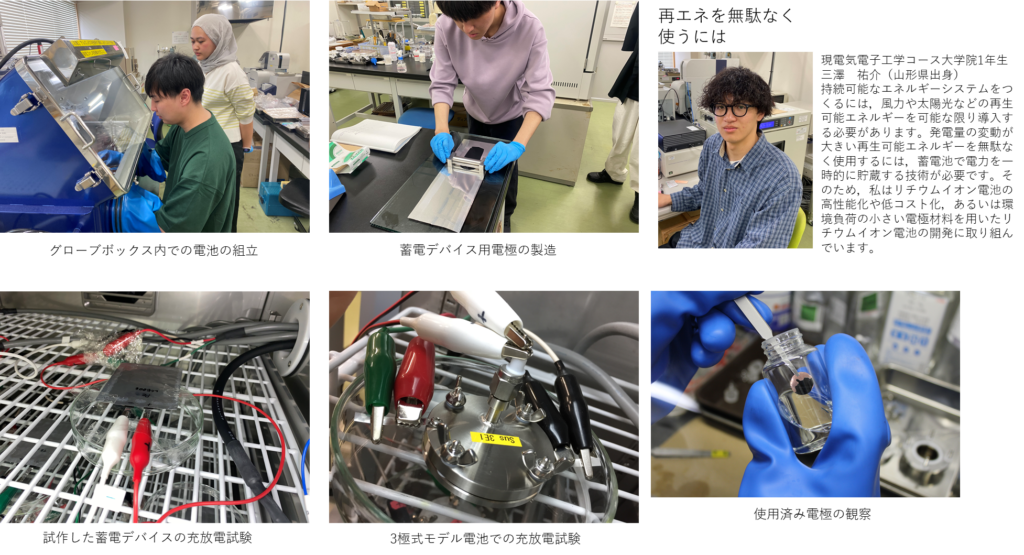

環境に配慮した蓄電デバイス用電極材料の開発

輸送機の電動化と再生可能エネルギーの積極的な導入には,電気エネルギーを一時的に貯蔵しておくリチウムイオン電池やキャパシタなどの蓄電デバイスが必要です。私たちの研究室では、リサイクル材料や農業廃棄物に由来する材料を使用して、環境に配慮した蓄電デバイスおよびその材料の開発に取り組んでいます。

| 熊谷 誠治 | 教授 | 電池などのエネルギーデバイスとその構成材料、それらの電気系統及び社会への導入に関する研究 |

| 安部 勇輔 | 助教 | ハイニッケル系正極を用いた高エネルギー密度・高出力密度リチウムイオン電池の開発 |

- 熊谷 教授 の研究を紹介する 秋田大学研究者インタビュー vol.20は、こちら

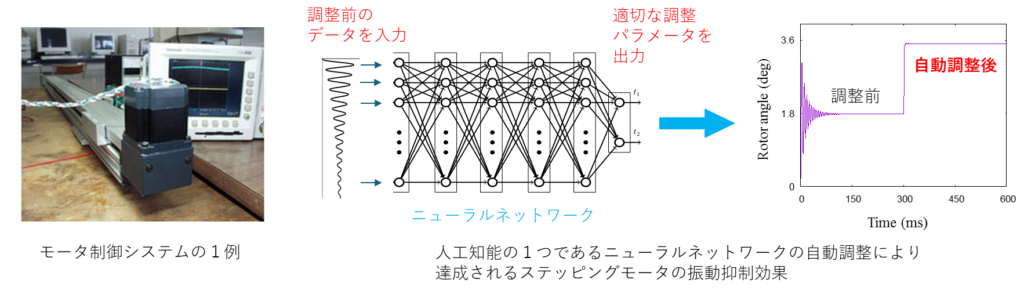

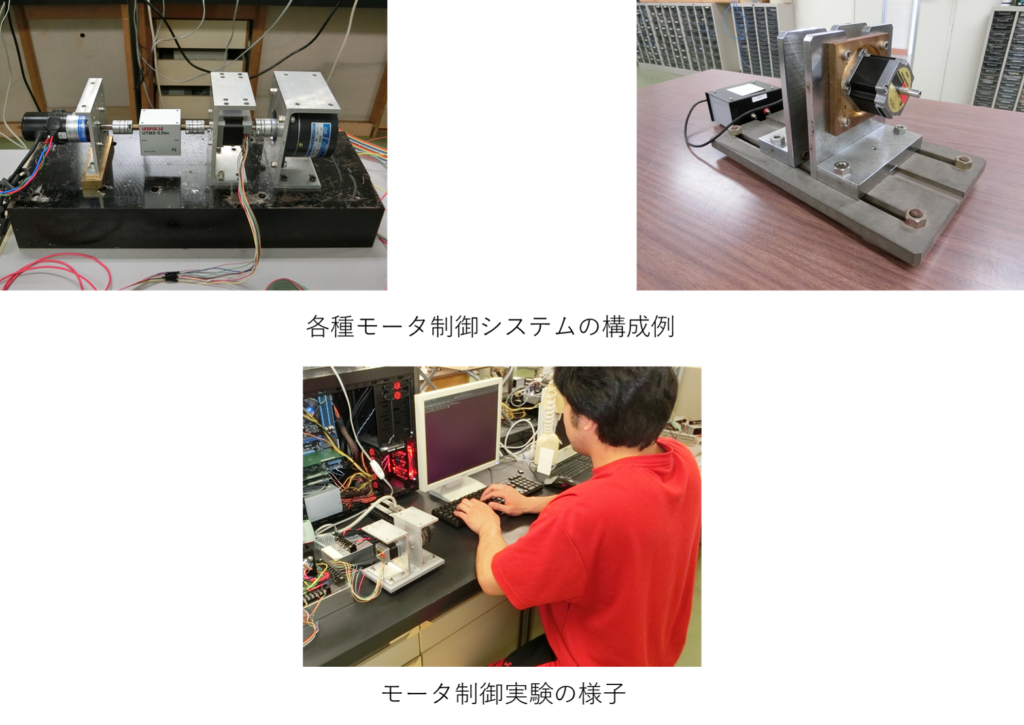

小形モータの制御法に関する研究

三浦・松尾研究室では,種々の制御対象がより高い性能を発揮できるような制御法の研究を行っています。 具体的には、コンピュータ周辺機器や産業用ロボットの駆動に数多く用いられている小形モータを主な対象とし、これを高精度にかつ効率良く駆動することを目的としています。その実現のために、知的な制御を可能とするニューラルネットワークをはじめとする人工知能の導入などがあります。

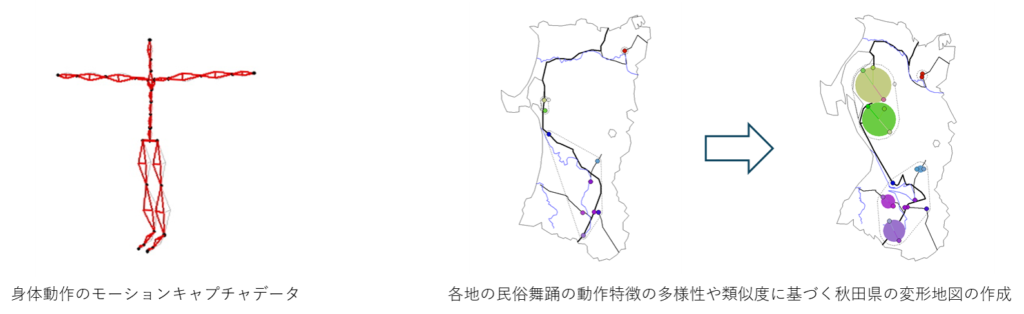

モーションキャプチャデータを用いた舞踊動作の特徴抽出

秋田県には数多くの民俗舞踊があり、その多くは重要無形民俗文化財に指定されています。私たちの研究室では、全身の動作を測定・記録することが可能であるモーションキャプチャシステムを用いて得られた民俗舞踊の身体動作データを用いて、それぞれの舞踊演目の動作特徴を抽出し、それらが、各々の演目を伝承してきた地域の地理的・歴史的状況とどのような関連を持つかを数値解析によって探る方法を開発しています。

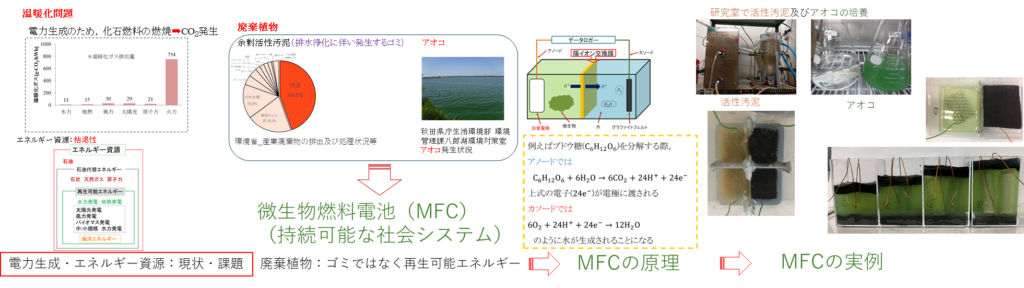

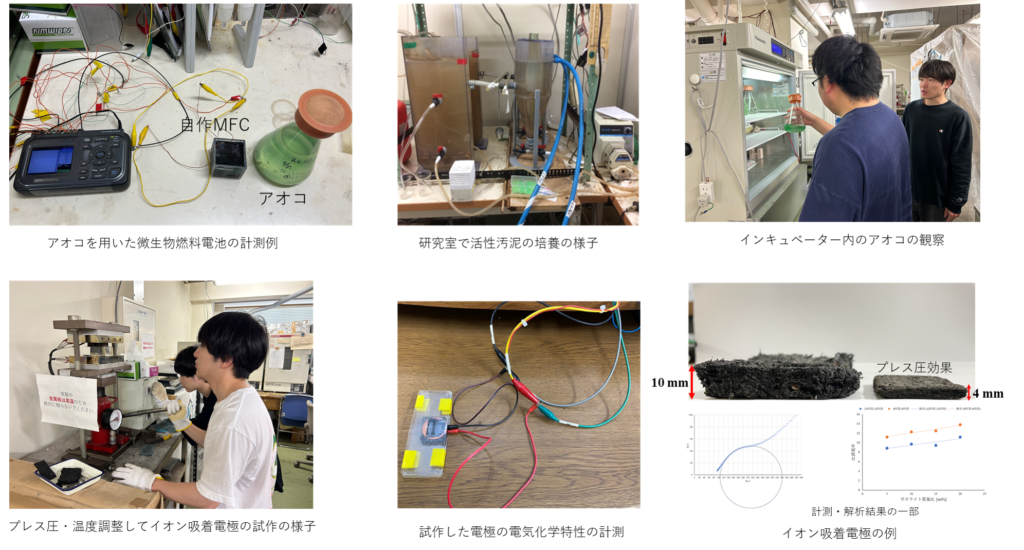

廃棄植物の電力資源化:アオコと活性汚泥を用いた微生物燃料電池(MFC)への挑戦

エネルギーインフラ及び再生可能エネルギー導入にはアオコや活性汚泥のような廃棄植物の電力資源化が持続可能な社会システム構築に必要です。カビール研究室では、活性汚泥を用いた微生物燃料電池(MFC)を開発し、家庭排水/下水処理と共に電力資源化システムの構築を目指しています。また、アオコを用いたMFCによる地域の「アオコ問題」の解決にも挑戦しています。

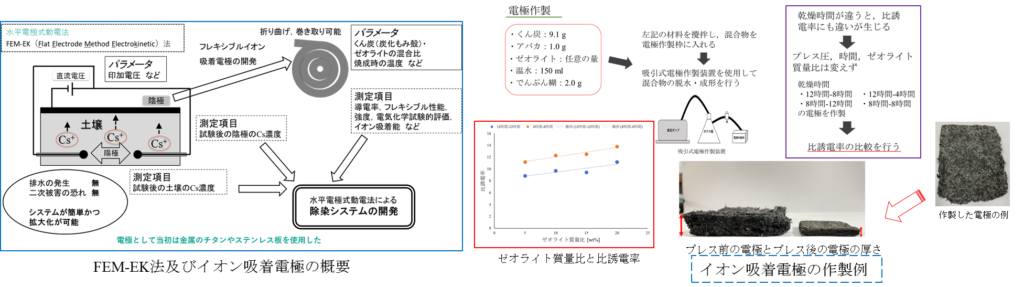

水平電極式動電(FEM-EK)処理を用いた汚染土壌の修復技術

環境対応技術の進歩には環境改善や環境修復技術の発展が欠かせないもので、広範囲で使用可能な除染技術及び汚染物質の除去が必要です。我々は、Csなど放射性物質の除染を含む、汚染土壌の修復に電気システム分野知識を導入し、イオン吸着能力を有する電極の開発に挑戦しています。電極の電気・機械的なパラメータを計測し、より良い電極作製し、環境改善技術への実用化を目指しています。

| カビール ムハムドゥル | 准教授 | 非線形材料および環境浄化に関する研究 |

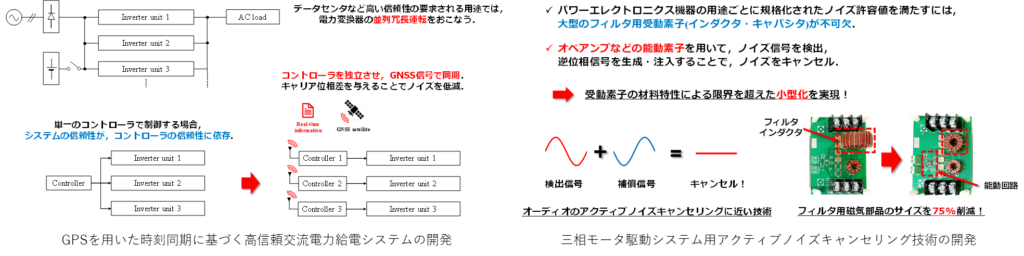

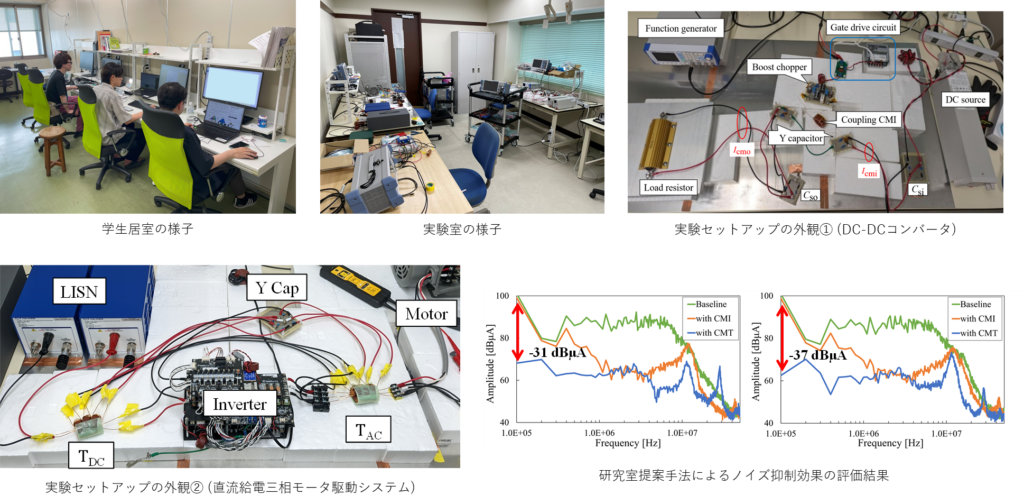

近未来の情報社会・電動化社会を見越した高信頼かつ低ノイズなパワーエレクトロニクスシステムの実現

生成AIやSNSの急速な普及に伴うデータセンタの電力消費量の爆発的な増加や、モビリティ電動化のさらなる加速を背景とし、高効率な電力変換を実現するパワーエレクトロニクス技術の重要性が高まり続けています。本研究室は、パワーエレクトロニクス機器の高信頼化・低ノイズ化によるレジリエントなエネルギーインフラの実現を目指し、来たる情報社会・電動化社会に貢献します。

| 髙橋 翔太郎 | 講師 | パワーエレクトロニクス機器の低ノイズ化、小型化、高性能化に関する研究 |